гҒ«гҒЈгҒҪгӮ“ж—Ҙе’ҢгҖҖеәғеі¶гҖҖе»ҝж—ҘеёӮеёӮ

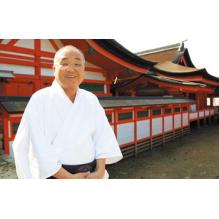

еҸӨжқҘгӮҲгӮҠзҘһгҒ®еі¶гҒЁгҒ—гҒҰеҙҮгӮҒгӮүгӮҢгҖҒж—Ҙжң¬дёүжҷҜгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢе®®еі¶гҖӮжң¬еңҹгҒӢгӮүгғ•гӮ§гғӘгғјгҒ§е®®еі¶гҒёжёЎгӮҢгҒ°гҖҒгҒҫгӮӢгҒ§жө·гҒ«жө®гҒӢгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢеҡҙеі¶зҘһзӨҫгҒҢдәәгҖ…гӮ’иҝҺгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮе»ҝж—ҘеёӮеёӮгҒ«гҒҜе®®еі¶гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒзүЎи ЈгҖҒгҒ‘гӮ“зҺүгҖҒжқ“еӯҗгҒӘгҒ©йӯ…еҠӣгҒҢжәўгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮ«гғЎгғ©пјҸжёЎйӮҠжҳҘдҝЎгҖҖгғ©гӮӨгӮҝгғјпјҸеҗүз”°еҪ©д№ғгҖҖгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјҸеҢ—е·қеҺҹз”ұиІҙгҖҖгғ—гғӯгғҖгӮҜгӮ·гғ§гғігғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјпјҸжұ з”°еӨ§дҪңгҖҖгӮ№гғҡгӮ·гғЈгғ«гӮөгғігӮҜгӮ№пјҸе»ҝж—ҘеёӮеёӮ

гӮ«гғЎгғ©пјҸжёЎйӮҠжҳҘдҝЎгҖҖгғ©гӮӨгӮҝгғјпјҸеҗүз”°еҪ©д№ғгҖҖгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјҸеҢ—е·қеҺҹз”ұиІҙгҖҖгғ—гғӯгғҖгӮҜгӮ·гғ§гғігғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјпјҸжұ з”°еӨ§дҪңгҖҖгӮ№гғҡгӮ·гғЈгғ«гӮөгғігӮҜгӮ№пјҸе»ҝж—ҘеёӮеёӮжө·гҒ®е№ІжәҖгҒ§е§ҝгӮ’еӨүгҒҲгӮӢеҡҙеі¶зҘһзӨҫ

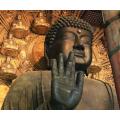

гҖҖеӨӘеҸӨгҒ®жҳ”гҖҒдәәгҖ…гҒҜе®®еі¶гҒ«йңҠж°—гӮ’ж„ҹгҒҳгҖҒеі¶е…ЁдҪ“гӮ’еҫЎзҘһдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰеҙҮгӮҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢеҡҙеі¶зҘһзӨҫгҒ®з”ұжқҘгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ“гҒ«зҘһзӨҫгҒҢеүөе»әгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜ593е№ҙгҖҒжҺЁеҸӨеӨ©зҡҮеҚідҪҚгҒ®е№ҙгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮе№іе®үжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒ•гӮүгҒ«йҖ е–¶гҒ—гҒҹгҒ®гҒҢе№іжё…зӣӣгҖӮеҪјгҒҜе®үиҠёе®ҲгҒЁгҒ—гҒҰе®®еі¶гҒЁй–ўгӮҸгӮҠгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҖҒеҡҙеі¶зҘһзӨҫгӮ’平家дёҖй–ҖгҒҢдҝЎд»°гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®е»әзҜүгҒ«еӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢеҜқж®ҝйҖ гӮҠгӮ’еҹәзӨҺгҒЁгҒ—гҒҰзӨҫж®ҝгӮ’йҖ гӮҠжӣҝгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒ2еәҰгҒ®зҒ«зҒҪгҒ«иҰӢиҲһгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе…ЁдҪ“зҡ„гҒ«гҒҜйҖ е–¶еҪ“еҲқгҒ®ж§ҳејҸгҒҢгҒ»гҒјеҝ е®ҹгҒ«еҶҚзҸҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒжҲҰеӣҪжӯҰе°ҶгҒ®жҜӣеҲ©ж°ҸгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеў—зҜүгҒ•гӮҢгҒҰзҸҫеңЁгҒ«иҮігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖеҡҙеі¶зҘһзӨҫгҒ®жңҖгӮӮйӯ…еҠӣзҡ„гҖҒгҒӢгҒӨзҘһз§ҳзҡ„гҒӘйғЁеҲҶгҒҜгҖҒжө·гҒ®е№ІжәҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲ»гҖ…гҒЁе§ҝгӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҒ“гӮҚгҖӮе№ІжҪ®жҷӮгҒ«гҒҜзӨҫж®ҝгҒӢгӮүеӨ§йіҘеұ…гҒҫгҒ§йҷёең°гӮ’гҒӨгҒҹгҒЈгҒҰжӯ©гҒ„гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒжәҖжҪ®жҷӮгҒ«гҒҜгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§зҘһзӨҫе…ЁдҪ“гҒҢжө·гҒ®дёҠгҒ«жө®гҒӢгҒ¶гҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе№»жғізҡ„гҒӘйўЁжҷҜгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжң¬еңҹгҒӢгӮүе®®еі¶гҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶгғ•гӮ§гғӘгғјгҒӢгӮүзңәгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒжө·гҒ®дёҠгҒ§йіҘеұ…гҒЁжң¬ж®ҝгҒҢиҰӢдәӢгҒ«йҮҚгҒӘгӮҠгҖҒжө·гҒ®йқ’гҒЁзҘһзӨҫгҒ®иөӨгҒ„иүІгҒ®гӮігғігғҲгғ©гӮ№гғҲгҒ«еҝғгӮ’еҘӘгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҖҢеі¶гҒ®еҪўгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®е ҙжүҖгҒҜе№іең°гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒеұұгҒ®йә“гҒҢгҒҷгҒҗгҒ«жө·гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒд»–гҒ«дҫӢгӮ’иҰӢгҒӘгҒ„жө·иҫәгҒ®зҘһзӨҫгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҖҒеҡҙеі¶зҘһзӨҫгғ»зҰ°е®ңгҒ®зҰҸз”°йҒ“жҶІгҒ•гӮ“гҒҜи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖеҡҙеі¶зҘһзӨҫгҒҜгҒ“гҒ®зӢ¬зү№гҒӘжҷҜиҰігҒӘгҒ©гҒҢи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҰ1996е№ҙгҒ«дё–з•Ңж–ҮеҢ–йҒәз”ЈгҒ«зҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҲҮеҰ»йҖ гӮҠгҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒӢгӮүз¶ҡгҒҸеӣһе»ҠгҒҜгҖҒзӨҫж®ҝгӮ’дёӯеҝғгҒ«108й–“пјҲзҙ„275mпјүз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҲҮеҰ»йҖ гӮҠгҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒӢгӮүз¶ҡгҒҸеӣһе»ҠгҒҜгҖҒзӨҫж®ҝгӮ’дёӯеҝғгҒ«108й–“пјҲзҙ„275mпјүз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ е®ңгҒ®зҰҸз”°йҒ“жҶІгҒ•гӮ“гҖӮеҝҷгҒ—гҒ„еҗҲй–“гӮ’зё«гҒЈгҒҰгҖҒдёҒеҜ§гҒ«еҡҙеі¶зҘһзӨҫгҒЁеҺҹе§Ӣжһ—гӮ’жҢҒгҒӨе®®еі¶гҒ®еӨ§иҮӘ然гҒ®йӯ…еҠӣгӮ’иӘһгҒЈгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

е®ңгҒ®зҰҸз”°йҒ“жҶІгҒ•гӮ“гҖӮеҝҷгҒ—гҒ„еҗҲй–“гӮ’зё«гҒЈгҒҰгҖҒдёҒеҜ§гҒ«еҡҙеі¶зҘһзӨҫгҒЁеҺҹе§Ӣжһ—гӮ’жҢҒгҒӨе®®еі¶гҒ®еӨ§иҮӘ然гҒ®йӯ…еҠӣгӮ’иӘһгҒЈгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеӣҪе®қгҖҢе»»е»ҠгҖҚгҒЁжҜӣеҲ©ж°ҸгҒ«з”ұжқҘгҒҷгӮӢгҖҢйҮЈзҒҜзұ гҖҚ

жәҖжҪ®жҷӮгҒ«гҒҜеәҠжқҝгҒ®йғЁеҲҶгҒҫгҒ§жө·ж°ҙгҒҢжәҖгҒЎгҒҰгҒҸгӮӢе»»е»ҠгҖӮеәҠжқҝгҒ®й–“гҒ«гҒҜзӣ®йҖҸгҒ—гҒЁгҒ„гҒҶйҡҷй–“гҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёӢгҒӢгӮүжҠјгҒ—дёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢжө·ж°ҙгҒ®ең§еҠӣгӮ’ејұгӮҒгҖҒжө·ж°ҙгӮ„йӣЁж°ҙгӮ’жө·гҒёжөҒгҒҷеҪ№зӣ®гӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе№…4mгҖҒй•·гҒ•гҒҜзҙ„275m гҒ«еҸҠгҒігҖҒе»»е»ҠгҒ®жҹұгҒЁжҹұгҒ®й–“гҒ«гҒІгҒЁгҒӨгҒҡгҒӨйҮЈзҒҜзұ гҒҢдёӢгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйҮЈзҒҜзұ гҒҜжҜӣеҲ©ж°ҸгҒҢйӢійү„иЈҪгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’еҜ„йҖІгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒзҸҫеңЁгҒҜеӨ§жӯЈжҷӮд»ЈгҒ«еҘүзҙҚгҒ•гӮҢгҒҹйқ’йҠ…иЈҪгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢйЈҫгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еӨ©зҡҮгҒӢгӮүгҒ®еӢ…дҪҝгҒҢжӯ©гҒ„гҒҹйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎгҖҢеҸҚж©ӢгҖҚ

ж©ӢгҒ®еҪўгҒҢеј“гҒӘгӮҠгҒ«еҸҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒқгҒ®еҗҚгҒ®гҒӨгҒ„гҒҹгҖҢеҸҚж©ӢгҖҚгҖӮи»ўгҒ’иҗҪгҒЎгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒқгҒҶгҒӘгҒ»гҒ©жҖҘгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘзҘӯдәӢгҒ®гҒЁгҒҚгҒ«еӨ©зҡҮгҒӢгӮүгҒ®еӢ…дҪҝгҒҢгҒ“гҒ®ж©ӢгӮ’жёЎгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҖҢеӢ…дҪҝж©ӢгҖҚгҒ®еҲҘеҗҚгҒ§гӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзҸҫеңЁгҒ®ж©ӢгҒҜгҖҒжҜӣеҲ©е…ғе°ұгғ»йҡҶе…ғиҰӘеӯҗгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҶҚе»әгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж©ӢгҒ®еҪўгҒҢеј“гҒӘгӮҠгҒ«еҸҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒқгҒ®еҗҚгҒ®гҒӨгҒ„гҒҹгҖҢеҸҚж©ӢгҖҚгҖӮи»ўгҒ’иҗҪгҒЎгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒқгҒҶгҒӘгҒ»гҒ©жҖҘгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘзҘӯдәӢгҒ®гҒЁгҒҚгҒ«еӨ©зҡҮгҒӢгӮүгҒ®еӢ…дҪҝгҒҢгҒ“гҒ®ж©ӢгӮ’жёЎгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҖҢеӢ…дҪҝж©ӢгҖҚгҒ®еҲҘеҗҚгҒ§гӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзҸҫеңЁгҒ®ж©ӢгҒҜгҖҒжҜӣеҲ©е…ғе°ұгғ»йҡҶе…ғиҰӘеӯҗгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҶҚе»әгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ еӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒҜйҷёдёҠ競жҠҖгҒ§з ІдёёжҠ•гҒ’гҒ®йҒёжүӢгҒ гҒЈгҒҹе»ҝж—ҘеёӮеёӮиҰіе…үиӘІгҒ®ж№Ҝжө…жҷәзҫҺгҒ•гӮ“гҖӮ

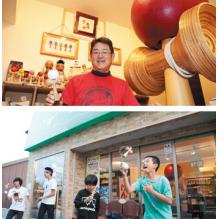

еӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒҜйҷёдёҠ競жҠҖгҒ§з ІдёёжҠ•гҒ’гҒ®йҒёжүӢгҒ гҒЈгҒҹе»ҝж—ҘеёӮеёӮиҰіе…үиӘІгҒ®ж№Ҝжө…жҷәзҫҺгҒ•гӮ“гҖӮе®®еі¶гҒ®гӮўгӮӨгғүгғ«гҖҒгғӢгғӣгғігӮёгӮ«

е®®еі¶гҒ®гҒӮгҒЎгҒ“гҒЎгҒ§иҰӢгҒӢгҒ‘гӮӢгҖҒйҮҺз”ҹгҒ®гғӢгғӣгғігӮёгӮ«гҖӮгҒЁгҒҰгӮӮгҒҠгҒЁгҒӘгҒ—гҒҸгҖҒдәәжҮҗгҒ“гҒ„гҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮзҙ„6000е№ҙеүҚгҒ«зҖ¬жҲёеҶ…жө·гҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«з”ҹжҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ®гҖҢе®®еі¶зөөеӣігҖҚгҒӘгҒ©гҒ«гӮӮгҖҒгӮ·гӮ«гҒ®зөөгҒҢеӨҡгҒҸжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒјгҒҹйӨ…гҒӢгӮүи»ўгҒҳгҒҹдё»е©ҰгҒ®гӮўгӮӨгғҮгӮЈгӮўе“Ғ

гҖҢгҒҠйӨ…гӮ’гҒәгҒЈгҒҹгӮ“гҒәгҒЈгҒҹгӮ“гҒЁгҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеЎ—гҒЈгҒҹгӮҝгғ¬гҒҢгҒҪгҒЈгҒҹгҒҪгҒЈгҒҹгҒЁиҗҪгҒЎгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҺгҒәгҒЈгҒҹгӮүгҒҪгҒЈгҒҹгӮүгҖҸгҒЁеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҖҚгҒЁгҖҒ笑гҒ„гҒӘгҒҢгӮүи©ұгҒҷж§ҳеӯҗгҒҢгғҒгғЈгғјгғҹгғігӮ°гҒӘеә—дё»гҒ®ж»қеҸЈгҒҝгҒ•гҒҚгҒ•гӮ“гҖӮзүЎи ЈгӮ’гҒ®гҒӣгҒҹгҒ“гҒ®жҸҡгҒ’йӨ…гҖҒ10е№ҙгҒ»гҒ©еүҚгҒ«гҒјгҒҹйӨ…гӮ’дҪңгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒйӨЎеӯҗгӮ’еЎ—гӮӢжҷӮй–“гҒҢгҒӘгҒҸж…ҢгҒҰгҒҰз„јиӮүгҒ®гӮҝгғ¬гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгӮүзҫҺе‘ігҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гҖҢгҒҠйӨ…гӮ’гҒәгҒЈгҒҹгӮ“гҒәгҒЈгҒҹгӮ“гҒЁгҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеЎ—гҒЈгҒҹгӮҝгғ¬гҒҢгҒҪгҒЈгҒҹгҒҪгҒЈгҒҹгҒЁиҗҪгҒЎгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҺгҒәгҒЈгҒҹгӮүгҒҪгҒЈгҒҹгӮүгҖҸгҒЁеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҖҚгҒЁгҖҒ笑гҒ„гҒӘгҒҢгӮүи©ұгҒҷж§ҳеӯҗгҒҢгғҒгғЈгғјгғҹгғігӮ°гҒӘеә—дё»гҒ®ж»қеҸЈгҒҝгҒ•гҒҚгҒ•гӮ“гҖӮзүЎи ЈгӮ’гҒ®гҒӣгҒҹгҒ“гҒ®жҸҡгҒ’йӨ…гҖҒ10е№ҙгҒ»гҒ©еүҚгҒ«гҒјгҒҹйӨ…гӮ’дҪңгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒйӨЎеӯҗгӮ’еЎ—гӮӢжҷӮй–“гҒҢгҒӘгҒҸж…ҢгҒҰгҒҰз„јиӮүгҒ®гӮҝгғ¬гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгӮүзҫҺе‘ігҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒәгҒЈгҒҹгӮүгҒҪгҒЈгҒҹгӮүжң¬иҲ—

е»ҝж—ҘеёӮеёӮе®®еі¶з”әеҢ—д№Ӣз”әжөң1183-2

гҒ‘гӮ“зҺүзҷәзҘҘгҒ®ең°гҖҒе»ҝж—ҘеёӮ

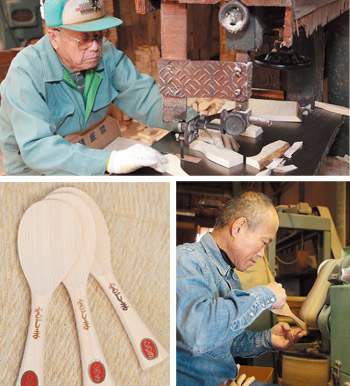

е…ғгҒҜеҢ–зІ§з”ЁгҒ®зҶҠйҮҺзӯҶгӮ’иЈҪйҖ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӨгғҜгӮҝжңЁе·ҘгҖӮеІ©з”°зҹҘзңҹгҒ•гӮ“гҒҜеӨ§еӯҰеңЁеӯҰдёӯгҒ«гҒ‘гӮ“зҺүиЈҪйҖ гҒ®з ”究гӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҖҒгҒ„гҒҫгҒӢгӮү10е№ҙгҒ»гҒ©еүҚгҒ«е®¶жҘӯгӮ’з¶ҷгҒҗеҪўгҒ§гӮӨгғҜгӮҝжңЁе·ҘгҒ§гҒ‘гӮ“зҺүгӮ’дҪңгӮҠе§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҪјгҒҢй–ӢзҷәгҒ—гҒҹгҖҢеӨўе…ғз„ЎеҸҢгҖҚгӮ·гғӘгғјгӮәгҒҜгҖҒз·»еҜҶгҒӘиЁҲз®—гҒЁзІҫе·§гҒӘжҠҖиЎ“гҒ«гӮҲгӮӢзІҫеәҰгҒ®й«ҳгҒ„иЁӯиЁҲгҒ«еҠ гҒҲгҖҒгӮӘгғ–гӮёгӮ§гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮжҳ гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зҺүгҒ®йғЁеҲҶгҒ®иүІгҒ«гҒ“гҒ гӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢзү№еҫҙгҖӮ1дёҮеҶҶгӮ’и¶…гҒҲгӮӢеҖӨж®өгҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеӣҪеҶ…еӨ–гӮ’е•ҸгӮҸгҒҡгҒ«зҶұзӢӮзҡ„гҒӘгғ•гӮЎгғігҒӢгӮүжіЁж–ҮгҒҢж®әеҲ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

е…ғгҒҜеҢ–зІ§з”ЁгҒ®зҶҠйҮҺзӯҶгӮ’иЈҪйҖ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӨгғҜгӮҝжңЁе·ҘгҖӮеІ©з”°зҹҘзңҹгҒ•гӮ“гҒҜеӨ§еӯҰеңЁеӯҰдёӯгҒ«гҒ‘гӮ“зҺүиЈҪйҖ гҒ®з ”究гӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҖҒгҒ„гҒҫгҒӢгӮү10е№ҙгҒ»гҒ©еүҚгҒ«е®¶жҘӯгӮ’з¶ҷгҒҗеҪўгҒ§гӮӨгғҜгӮҝжңЁе·ҘгҒ§гҒ‘гӮ“зҺүгӮ’дҪңгӮҠе§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҪјгҒҢй–ӢзҷәгҒ—гҒҹгҖҢеӨўе…ғз„ЎеҸҢгҖҚгӮ·гғӘгғјгӮәгҒҜгҖҒз·»еҜҶгҒӘиЁҲз®—гҒЁзІҫе·§гҒӘжҠҖиЎ“гҒ«гӮҲгӮӢзІҫеәҰгҒ®й«ҳгҒ„иЁӯиЁҲгҒ«еҠ гҒҲгҖҒгӮӘгғ–гӮёгӮ§гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮжҳ гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зҺүгҒ®йғЁеҲҶгҒ®иүІгҒ«гҒ“гҒ гӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢзү№еҫҙгҖӮ1дёҮеҶҶгӮ’и¶…гҒҲгӮӢеҖӨж®өгҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеӣҪеҶ…еӨ–гӮ’е•ҸгӮҸгҒҡгҒ«зҶұзӢӮзҡ„гҒӘгғ•гӮЎгғігҒӢгӮүжіЁж–ҮгҒҢж®әеҲ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж ӘејҸдјҡзӨҫгӮӨгғҜгӮҝжңЁе·ҘгҖҖе»ҝж—ҘеёӮеёӮеі 245-85

гҖҖ

гҒ‘гӮ“зҺүгҒ®еҺҹеһӢгҒЁгҒӘгӮӢзҺ©е…·гҒҜгҖҒжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҖҒдёӯеӣҪгҒӢгӮүй•·еҙҺгҒ«дјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғ•гғ©гғігӮ№гҒ§гҒҜгҖҢгғ“гғ«гғңгӮұгҖҚгҒ®еҗҚгҒ§19дё–зҙҖгҒ®ж–ҮзҢ®гҒ«гӮӮгҒқгҒ®гӮӨгғ©гӮ№гғҲгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҖҒжңҖеҸӨгҒ®иіҮж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜ16дё–зҙҖгҒ®йҠ…зүҲз”»гҒ«гӮӮж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҪ“жҷӮгҒҜгҖҒжңЁгҒ®жЈ’гҒ«гҖҒзіёгҒ§зөҗгҒід»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгғңгғјгғ«еһӢгҒ®жңЁгӮ’еҲәгҒҷгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ1918е№ҙпјҲеӨ§жӯЈ7е№ҙпјүгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢзҡҝгҖҚгҒ®йғЁеҲҶгӮ’еҠ гҒҲгҒҰзҸҫеңЁйҰҙжҹ“гҒҝж·ұгҒ„гҒ‘гӮ“зҺүгҒ®еҪўгӮ’иҖғжЎҲгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢеәғеі¶зңҢе‘үеёӮгҒ®жұҹиҚүжҝұж¬ЎгҒ§гҒҷгҖӮеҪјгҒҜгҖҒжңЁе·ҘгӮҚгҒҸгӮҚжҠҖиЎ“гҒЁжңЁиЈҪзҺ©е…·гҒ®з”ҹз”ЈгҒ§еҗҚй«ҳгҒ„е»ҝж—ҘеёӮеёӮгҒ«гҒ“гӮҢгҒ®иЈҪйҖ гӮ’дҫқй јгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҖҒе»ҝж—ҘеёӮеёӮгҒҢгҒ‘гӮ“зҺүзҷәзҘҘгҒ®ең°гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгғ«гғјгғ„гҒ§гҒҷгҖӮ

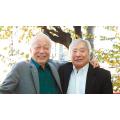

гҖҖе»ҝж—ҘеёӮеёӮгҒ®зңһйҮҺеӢқејҳеёӮй•·гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҢдёҖжҷӮжңҹгҒҜгҒ‘гӮ“зҺүгҒҢдёӢзҒ«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҝ‘е№ҙгҖҒгҒҫгҒҹжіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒе§ӢгӮҒгҖҚгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҖҒ2014е№ҙгҒЁ2015е№ҙгҒ«гҒҜе»ҝж—ҘеёӮеёӮгҒ§гҒ‘гӮ“зҺүгғҜгғјгғ«гғүгӮ«гғғгғ—гӮ’й–ӢеӮ¬гҖӮгҒқгҒ®еҠҹеҠҙиҖ…гҒҢгҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫгӮӨгғҜгӮҝжңЁе·ҘгҒ®еІ©з”°зҹҘзңҹгҒ•гӮ“гҒЁгҖҒж—Ҙжң¬гҒ‘гӮ“зҺүеҚ”дјҡиҘҝеәғеі¶ж”ҜйғЁй•·гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ‘гӮ“зҺүгӮ·гғ§гғғгғ—&гӮөгғӯгғігҖҢеӨўгҖҚгӮ’зөҢе–¶гҒҷгӮӢз ӮеҺҹе®Ҹе№ёгҒ•гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮеІ©з”°гҒ•гӮ“гҒҜдҪңгӮҠжүӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз ӮеҺҹгҒ•гӮ“гҒҜгҒ‘гӮ“зҺүгҒ®жҢҮе°ҺиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒҠдә’гҒ„гӮ’еҲәжҝҖгҒ—гҒӮгҒ„гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒ‘гӮ“зҺүгҒ®жҷ®еҸҠгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢеІ©з”°зҹҘзңҹеҗӣгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҒ„гҒҫгҒ®з§ҒгҒҢгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁиӘһгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ‘гӮ“зҺүеҚ”дјҡиҘҝеәғеі¶ж”ҜйғЁй•·гҒ®з ӮеҺҹе®Ҹе№ёгҒ•гӮ“гҖӮеІ©з”°гҒ•гӮ“гҒҢгҒ‘гӮ“зҺүдҪңгӮҠгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰе»ҝж—ҘеёӮеёӮгҒ®дјқзөұгӮ’з¶ҷжүҝгҒҷгӮӢе§ҝгҒ«еҠұгҒҫгҒ•гӮҢгҒҹз ӮеҺҹгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒе°ҸеӯҰж ЎгҒ®ж•ҷе“ЎгҒ®иҒ·гӮ’иҫһгҒ—гҖҒгҒ‘гӮ“зҺүгҒ®жҢҮе°ҺиҖ…гҒ«гҖӮ2014е№ҙгҒ«гҒҜгҒ‘гӮ“зҺүгӮ·гғ§гғғгғ—гӮ’й–Ӣеә—гҖӮгҒ„гҒҫгҒ§гҒҜгҒқгҒ“гҒ«еӯҗгҒ©гӮӮгӮ„гҒ‘гӮ“зҺүеҗҚдәәгҒҹгҒЎгҒҢйӣҶгҒҫгӮҠгҖҒзү№иЁ“гҒ«еҠұгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢеІ©з”°зҹҘзңҹеҗӣгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҒ„гҒҫгҒ®з§ҒгҒҢгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁиӘһгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ‘гӮ“зҺүеҚ”дјҡиҘҝеәғеі¶ж”ҜйғЁй•·гҒ®з ӮеҺҹе®Ҹе№ёгҒ•гӮ“гҖӮеІ©з”°гҒ•гӮ“гҒҢгҒ‘гӮ“зҺүдҪңгӮҠгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰе»ҝж—ҘеёӮеёӮгҒ®дјқзөұгӮ’з¶ҷжүҝгҒҷгӮӢе§ҝгҒ«еҠұгҒҫгҒ•гӮҢгҒҹз ӮеҺҹгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒе°ҸеӯҰж ЎгҒ®ж•ҷе“ЎгҒ®иҒ·гӮ’иҫһгҒ—гҖҒгҒ‘гӮ“зҺүгҒ®жҢҮе°ҺиҖ…гҒ«гҖӮ2014е№ҙгҒ«гҒҜгҒ‘гӮ“зҺүгӮ·гғ§гғғгғ—гӮ’й–Ӣеә—гҖӮгҒ„гҒҫгҒ§гҒҜгҒқгҒ“гҒ«еӯҗгҒ©гӮӮгӮ„гҒ‘гӮ“зҺүеҗҚдәәгҒҹгҒЎгҒҢйӣҶгҒҫгӮҠгҖҒзү№иЁ“гҒ«еҠұгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮkendama shop & salon еӨўгҖӮ

е»ҝж—ҘеёӮеёӮе»ҝж—ҘеёӮ2дёҒзӣ®3-10

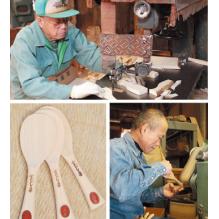

жңЁгҒ®жё©гҒӢгҒҝгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢдјқзөұе·ҘиҠёгҖҢе®®еі¶жқ“еӯҗгҖҚ

гҖҖе®®еі¶гҒ®жқ“еӯҗгҒ®еҮәиҚ·йҮҸгҒҜе…ЁеӣҪпј‘дҪҚгӮ’иӘҮгӮҠгҖҒе…ЁдҪ“гҒ®50пј…гӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе®®еі¶жқ“еӯҗгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒҜгҖҒжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ®еҜӣж”ҝе№ҙй–“пјҲ1800е№ҙй ғпјүгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮе®®еі¶гҒ®жҷӮеҜәгҒЁгҒ„гҒҶеҜәгҒ®еғ§дҫ¶гғ»иӘ“зңҹгҒҢејҒиІЎеӨ©гҒ®еӨўгӮ’иҰӢгҒҰгҖҒгҒқгҒ®жүӢгҒ®дёӯгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹзҗөзҗ¶гҒ®еҪўгҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гӮ’жқ“еӯҗгҒ«гҒҶгҒӨгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еі¶гҒ®дәәгҒ«ж•ҷгҒҲгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖеңҹз”Јз”ЁгҒ®е®®еі¶жқ“еӯҗгҒ®3еҲҶгҒ®1гӮ’з”ҹз”ЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҖүжң¬жқ“еӯҗе·Ҙе ҙгҒҜгҖҒеүөжҘӯзҙ„80е№ҙгҖӮд»ЈиЎЁгҒ®еҖүжң¬гҒ•гӮ“еҫЎеӨ«е©ҰгҒЁе…Ҳд»ЈгҒ®еҫЎеӨ«е©ҰгҒ«еҠ гҒҲгҖҒ2дәәгҒ®иҒ·дәәгҒ®еҗҲиЁҲ6дәәгҒ§е–¶гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиҝ‘е№ҙгҖҒгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜжқ“еӯҗгҒҢжҷ®еҸҠгҒҷгӮӢдёҖж–№гҖҒдёҠиіӘгҒӘзҙ жқҗгҒ®й«ҳзҙҡжқ“еӯҗгҒ®йңҖиҰҒгӮӮй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҢдё»гҒ«гғ–гғҠгӮ„еұұжЎңгҒ§дҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гҖҒжқұдә¬гҒ®гҒҠе®ўгҒ•гҒҫгҒӢгӮүгҒ®зү№жіЁе“ҒгҒ§гҖҒжӘңгҒ§гӮӮдҪңгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҖҒд»ЈиЎЁгҒ®еҖүжң¬е……жҳҺгҒ•гӮ“гҖӮгҒҠжҜҚгҒ•гҒҫгҒ®дҪіеӯҗгҒ•гӮ“гӮӮгҖҢгҒ„гҒҫгҒ®дёҖз•ӘгҒ®гҒҠж°—гҒ«е…ҘгӮҠгҒҜжӘңгҖӮжүӢгҒ«гӮҲгҒҸйҰҙжҹ“гӮҖгҒ—гҖҒиӮҢи§ҰгӮҠгҒҢгҒ„гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖҚгҒЁгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

пјҲдёҠпјүе…Ҳд»ЈгҒ®ж”ҝиЎҢгҒ•гӮ“гҖӮйӣ»еӢ•гғҺгӮігӮ®гғӘгӮ’дҪҝгҒ„гҖҒжңЁгҒ®жқҝгӮ’жқ“еӯҗгҒ®еҪўгҒ«еҲҮгӮҠеҸ–гӮӢдҪңжҘӯдёӯгҒ§гҒҷгҖӮзүҮж–№гҒ®зӣ®гҒҢдёҚиҮӘз”ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ60е№ҙд»ҘдёҠеҹ№гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжүӢгҒ®ж„ҹиҰҡгӮ’еҹәгҒ«гҒ—гҒҹиҰӢдәӢгҒӘжүӢгҒ•гҒ°гҒҚгҒҜгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«иҒ·дәәжҠҖгҖӮпјҲеҸіпјүжңҖеҫҢгҒ®д»•дёҠгҒ’гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжқ“еӯҗгҒ®иЎЁйқўгӮ’еүҠгӮӢдҪңжҘӯдёӯгҒ®е……жҳҺгҒ•гӮ“гҖӮ

пјҲдёҠпјүе…Ҳд»ЈгҒ®ж”ҝиЎҢгҒ•гӮ“гҖӮйӣ»еӢ•гғҺгӮігӮ®гғӘгӮ’дҪҝгҒ„гҖҒжңЁгҒ®жқҝгӮ’жқ“еӯҗгҒ®еҪўгҒ«еҲҮгӮҠеҸ–гӮӢдҪңжҘӯдёӯгҒ§гҒҷгҖӮзүҮж–№гҒ®зӣ®гҒҢдёҚиҮӘз”ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ60е№ҙд»ҘдёҠеҹ№гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжүӢгҒ®ж„ҹиҰҡгӮ’еҹәгҒ«гҒ—гҒҹиҰӢдәӢгҒӘжүӢгҒ•гҒ°гҒҚгҒҜгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«иҒ·дәәжҠҖгҖӮпјҲеҸіпјүжңҖеҫҢгҒ®д»•дёҠгҒ’гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжқ“еӯҗгҒ®иЎЁйқўгӮ’еүҠгӮӢдҪңжҘӯдёӯгҒ®е……жҳҺгҒ•гӮ“гҖӮеҖүжң¬жқ“еӯҗе·Ҙе ҙ

е»ҝж—ҘеёӮеёӮж·ұжұҹ1дёҒзӣ®1-18

дјқзөұе·ҘиҠёгҒ§гҒӮгӮӢе®®еі¶зҙ°е·ҘгӮ’еҫҢдё–гҒ«йҒәгҒҷгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒжқ“еӯҗзҷәзҘҘгҒ®ең°гҒ®гӮ·гғігғңгғ«гҒЁгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒ•гӮҢгҒҹдё–з•ҢдёҖгҒ®еӨ§жқ“еӯҗгҖӮжқҗж–ҷгҒ«гҒҜгҖҒжЁ№йҪў270е№ҙгҖҒй•·гҒ•13mгҒ®гӮұгғӨгӮӯгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҪдҪңгҒ«гҒҜ2е№ҙ10гғөжңҲгҒ®жӯіжңҲгҒҢгҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒгҒқгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒҜй•·гҒ•7.7mгҖҒйҮҚгҒ•2.5tгҒ«гӮӮгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ1996е№ҙгҒ«еҡҙеі¶зҘһзӨҫгҒҢдё–з•ҢйҒәз”ЈгҒ«зҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒе®®еі¶жң¬йҖҡгӮҠе•Ҷеә—иЎ—гҒҢе®®еі¶иЎЁеҸӮйҒ“е•Ҷеә—иЎ—гҒ«ж”№еҗҚгҒ—гҒҹиЁҳеҝөгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҸҫеңЁгҒ®е ҙжүҖгҒ«еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

е»ҝж—ҘеёӮеёӮе®®еі¶з”әеҢ—д№Ӣз”ә

е‘ігҒҜжҝғеҺҡгҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒҜгҒөгҒЈгҒҸгӮүгҖҒе®®еі¶жө·еҹҹгҒ®зүЎи Ј

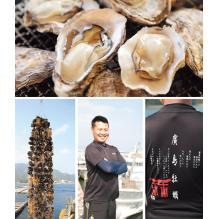

пјҲе·ҰпјүиӢҘжүӢз”ҹз”ЈиҖ…гҒ®з«№еҶ…еүӣгҒ•гӮ“гҖӮйҖҡеёёзүЎи ЈгҒ®йӨҠж®–гҒ«гҒҜ2гҖң3е№ҙгҒӢгҒӢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҖҢиӢҘгҒ„зүЎи ЈгҒ®ж–№гҒҢж–°й®®гҒ§гҖҒиә«гӮӮгҒҜгҒҳгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зҫҺе‘ігҒ—гҒ„гҖҚгҒЁгҖҒеҲәжҝҖгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ©гӮ“гҒ©гӮ“еӨӘгӮүгҒӣгҒҹзүЎи ЈгӮ’йӨҠж®–жңҹй–“1е№ҙгҒ§еҮәиҚ·гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢзү№еҫҙгҖӮпјҲеҸіпјүз«№еҶ…гҒ•гӮ“гӮүиӢҘжүӢгҒ®з”ҹз”ЈиҖ…гҒҢзөҗжҲҗгҒ—гҒҹгҖҢиӢҘи‘үдјҡгҖҚгҒ®гғҒгғјгғ TгӮ·гғЈгғ„гҖӮ

е®®еі¶гҒ®зүЎи ЈгҒҜгҖҒгҒөгҒЈгҒҸгӮүгҒЁиә«еӨӘгӮҠгҒҢгҒ„гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢзү№еҫҙгҖӮеәғеі¶зңҢгҒ§еҮәиҚ·гҒ•гӮҢгӮӢзүЎи ЈгҒ®йҮҚгҒ•гҒҜе№іеқҮ12gгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе®®еі¶е‘Ёиҫәжө·еҹҹгҒ§зҚІгӮҢгӮӢзүЎи ЈгҒҜе№іеқҮ20gгҖӮжІ–гҒ®йӨҠж®–е ҙпјҲеҶҷзңҹе·ҰпјүгҒ§гҒҜгҖҒ10mгҒ®гғӘгғјгғүгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰ800kgгӮӮгҒ®зүЎи ЈгҒҢж°ҙжҸҡгҒ’гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

ж–°е№№з·ҡгҒ гҒЁжқұдә¬пҪһеәғеі¶й–“гҒҜ3жҷӮй–“58еҲҶгҖҒеҪ“然1жҷӮй–“25еҲҶгҒ§иЎҢгҒ‘гӮӢJALгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰеҸ–жқҗең°гҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеҡҙеі¶зҘһзӨҫгғ»зүЎи Јгғ»жқ“еӯҗгғ»гҒ‘гӮ“зҺүгҒӘгҒ©иұҠеҜҢгҒӘгӮігғігғҶгғігғ„гҒҜгӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҒҢгҖҒжҖқгӮҸгҒ¬жӢҫгҒ„зү©гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢгҒәгҒЈгҒҹгӮүгҒҪгҒЈгҒҹгӮүгҖҚгҒӘгӮӢеҰҷгҒӘеҗҚеүҚгҒ®йӨ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҘідё»дәәгҒ®гҖҢжҹҗгӮўгӮӨгғүгғ«гҒҢ4еӣһгӮӮжқҘгҒҹгӮ“гҒ гӮҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе·§гҒҝгҒӘгғ—гғ¬гӮјгғігҒ«гҒӨгӮүгӮҢгҒҰжҖқгӮҸгҒҡеҸЈгҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒ®зҫҺе‘ігҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁпјҒеҡҙеі¶зҘһзӨҫгҒ®йіҘеұ…гӮ’гғҗгғғгӮҜгҒ«гӮ«гғЎгғ©зӣ®з·ҡгҒ§еҝңгҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹй№ҝгҒҸгӮ“гҒЁе…ұгҒ«гҖҒгӮ№гғҡгӮ·гғЈгғ«гӮөгғігӮҜгӮ№гҒ®иЁҖи‘үгӮ’жҚ§гҒ’гҒҹгҒ„гҖӮ

жңЁжқ‘ж”ҝйӣ„